黒田隆司と日高高校生物部

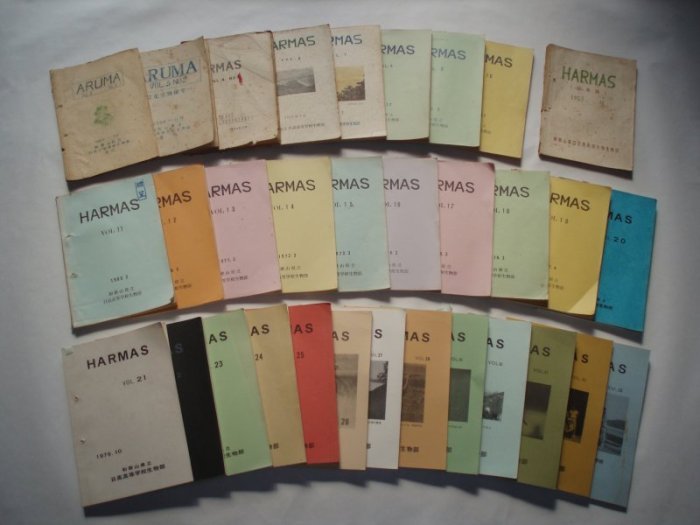

『アルマ』「HARMS」

黒田隆司の整理資料の一つに、黒田隆司と生物部の活躍を刻んだ機関紙『アルマ』がある。昭和24年に発行されて以来、号数にして35号をかぞえ、VOL33まで揃うがはじめのVOL1・2はコピーでしか残っていない。生物部にはVOL1~2は無いとのこと。ガリ版印刷で、とりわけVOL6・7は丁寧な編集に加え、字体・挿入図がはっとするようなきれいなつくりとなっている。ガリ版ならではの味わいである。主に、植物班・動物班・プランクトン班・地衣類班・鳥類班が一年間で行った研究・採集記や調査報告・随想・先輩通信・一言などを載せるが、注目された主要な報告の類についてはVOL13・14の「マミズクラゲ」が「プランクトン研究」に、そしてVOL19の「コウノトリ 観察行動」が「あかね」にと再報告され、最終的には黒田隆司退官記念論集の『川の中の杭』に集約された。

これ以外、60数年間にわたって積み重ねられた日高地域の研究・採集記・調査報告は、号数によって内容の寒暖の差があるものの、こまめにまとめられたものが多い。

この機関紙の名称「アルマ」は、T・H・FABREの実験場を重ね合わせて名づけられた。常に部歌とともに巻頭の場を飾り、生物部員はじめ黒田が人生のつかの間を、自然とともに共有した場といった感じがする。最後に、この機関紙名の誕生となった『HARMAS』の文を転載しておこう。

「あっ、遂に願いは充たされた。大して広くはないが、回りをめぐらしカンカン・やきつく太陽にさらされて何一つ稔る訳ではない。ただ薊や蜂にはもってこいの一角の土地だ。ああここならば私も通りかかりの人に妨げられる心配もなく、テガバチ・アナバチたちに問いかけ、その問答の言葉として唯実験しかない面倒な話に身も心も委ねてしまうことができるだろう。これこそ、私が永年欲しいと願っていたことだった。私も廃墟の中で一片の壁と石灰と砂とで築かれた土台の上にびくともせず立っている。それは、科学的真理に対する私のもえる様な考えだ。・・・・・・・

一体、何時になったらアルコール漬けの死んだ昆虫でなく生きた昆虫の実験される実験場で、農業や哲学方面から非常に重んじられるべきこの小さな生物の本能、生活、仕事、闘争、繁殖等を観察できるだろうか。

海底は多くの人々によって探検されている。けれども、吾々が終始足下に踏みづけている土は閑脚されている。流行の変わるのを待ち乍ら、私は生ける昆虫学の為に゛HARMAS゛の実験を開く。もっとも此の実験場には一文だって迷惑をかけていないのだ。」

なお、この文は「VOL1No1の号に載せられている」と書かれているので、原文にあたってみたが見当たらない。いったいアルマの意義はどこに隠れているのだろうか。

和歌山県御坊市教育委員会

御坊市 教育委員会 教育課

〒644-8686

和歌山県御坊市薗350番地2

電話:0738-23-5525 ファックス:0738-24-0528

お問い合わせフォーム

更新日:2023年06月15日