御坊ゆかりの先人たち 平井 正次・栗本 新兵衛

新田の開発

平井 正次 ・ 栗本 新兵衛

関が原の戦い慶長5年(1600)を中心とした前後約50年ほどが、我が国の全時代を通して最も土木技術が発達した時代です。我が国で幕末までに行われた主要工事の約40パーセントがこの時期に集中しています。こうした動きは日高川下流でも同じで、比較的大きな水利工事が行われました。

1600年初めの土木技術では、日高川の近辺には土地の低い畑地が多く水田化されていませんでした。しかも堤防が充分でないため、河川が荒れればたちまち河原になってしまいました。(今も小字名として「大河原」が残っています。)そのため、耕作人不明の多くの荒地がありました。この日高川沿いの膨大な「主なし」の荒地開発に活躍したのが平井正次(九左衛門)でした。

正次は1580年日高郡薗財荘(現御坊市)で生まれ、元和7年(1621)和歌山町方与力(注釈1)として召し抱えられ切米(注釈2)30石(注釈3)を与えられました。

寛永6年(1629)正次は川辺町若野圦本で日高川を堰き止め、それを右岸に導いて、旧矢田村、藤田村、湯川村、御坊町の田、260町歩(注釈4)を灌漑(注釈5)し、水門より水末に至る溝渠(注釈6)延長約1里20町(注釈7)の若野井堰を設計し、工事を指揮しました。若野井堰は寛永9年(1632)にできあがり、藩がこれを経営しました。これにより400筆余り(注釈8)の畑地はつぎつぎと水田になり、この結果石高(注釈9)が増え、148石1斗6升9合(注釈10)の増加分を検地帳に記しています。翌年、その功績で吉田村出島に一町四方の新田と屋敷地を与えられました。

若野井堰完成の年作られた大字野口字三年垣内で、日高川の水を左岸に入れ、野口一円の水田90余町歩を灌漑した野口堰も平井正次の設計ではないかと言われています。

寛永15年(1638)正次は水野平右衛門に従って島原の乱に出陣しています。

明暦3年(1657)11月18日、78歳で亡くなりました。正次の亡くなった11月18日は、十一と十八の数字を書いて分析してみると、十と一で「土」、十と八で「木」という字になり「土木」となり、「土木の日」と呼ばれています。昭和62年(1987)に、くらしをまもり支えていく土木の世界を一般の人々にも正しく理解してもらうために定められたのですが、正次が土木で活躍したことをいつまでも私達に印象づけてくれたのかもしれません。

土木技術の発達により日高川近辺の畑地が水田になり、二毛作がひろまり石高が増したものの、何度もの干ばつや飢饉にみまわれ餓死するものがでてきました。

天保の大飢饉では、道に多くの餓死者が横たわっているたいへんな年でした。これに心を痛め立ち上がったのが栗本新兵衛でした。

新兵衛は、佐直武左衛門の3男として生まれ、初め、平吉と呼ばれていましたが、後に新兵衛と名乗るようになりました。薗浦の柏木源次の後継ぎとなり、一生懸命木材業を営み、又海運業を起こして大阪・江戸各地に販路を拡げました。

天保8年(1837)新兵衛は、貧民救済の為に私費を投じ、日高川沿岸の埋め立て工事を行いました。これによって貧民達は仕事を得ることができ、字土手に水田1町3反余を開きました。今なお「茶新新田」と呼ばれるのはこれのことです。

新兵衛はこの手がらによって地士(注釈11)となり、姓を栗本と改めました。

注釈1: 奉行などの下に属して、同心をさしずした職

注釈2:給料として渡される米

注釈3: 1石は約180リットル

注釈4: 1町歩は約9920平方メートル

注釈5:田畑に水をひいてうるおす

注釈6: みぞ

注釈7: 一里は約四キロ・一町は一〇八メートル弱

注釈8: 一筆は田畑・宅地等の土地の一区画

注釈9: その土地の収穫量を米の量であらわしたもの

注釈10: 一斗は約十八リットル・一升は約一,八リットル

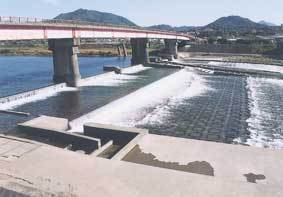

注釈11: 武士の身分 近代化された若野堰

御坊市 教育委員会 教育課

〒644-8686

和歌山県御坊市薗350番地2

電話:0738-23-5525 ファックス:0738-24-0528

お問い合わせフォーム

更新日:2023年06月15日