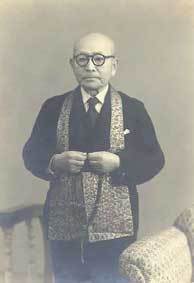

御坊ゆかりの先人たち 林出 賢次郎

砂漠に咲く花のように

林出 賢次郎

「砂漠に咲く花のように、人に知れずとも清く自らを生き抜こう」それが林出賢次郎の決意であり、実践した生きざまでした。

賢次郎は明治15年(1882)美浜町に生まれ、13歳のとき御坊市小松原の林出家の養子となりました。翌年和歌山第一中学校に入学。草鞋(わらじ)をはき、未明に御坊を出て徒歩で熊野街道を北に上り、夕陽をあびる頃和歌山市に入りました。それから賢次郎の中学生活が始まりました。同郷の者の中で就学できる者は少なく、就学できることを幸せに思い、発奮した賢次郎は、常に主席を競い級長を歴任しました。担任より進学をすすめられ、自らも願い、中学校卒業後1年ほど紀三井寺高等小学校の代用教員を勤めました。しかし、勉学の志を捨てきれず、県費留学生選抜試験を受験しみごと合格。栄誉ある県費留学生として県下で初めて選抜された事から、養父母も賢次郎の進学を許し、上海の東亜同文書院に入学しました。

賢次郎は夏休み中も、中国各地の民族調査や語学の鍛錬に打ち込み、与えられた3年間の留学生活の間一度も帰郷しませんでした。

明治38年(1905)4月、卒業と同時に外務省に通訳として嘱託で採用され、ロシアと中国の国境地帯の調査を依頼されました。戦争が激しいときで、死を覚悟しての調査となり、髪型も服装も中国人になりきって、大平原や砂漠をラクダに乗って何万キロも旅しました。それは自然と闘って行く不撓不屈(注釈1)の精神と忍耐がなければできないものでした。賢次郎の「砂漠に咲く花のように」という信念は、見渡す限り砂漠の中で、珍奇な美しい花に出会い「時あって咲いたこの美しい花をたまたま観賞することが出来たようなものの、自分以外の誰がこの花あるを知って観賞するだろうか。恐らく一生に一度も観賞されることがないかも知れない。しかしそんなことにはおかまいもなく、来る年も来る年も、同じように花を開くであろう。よし、自分もこの砂漠の花のように黙って咲き、黙って散っていくことにしよう」(石川順著「砂漠に咲く花」より)と誓ったものでした。

2年にわたる国境地帯調査の後、外務省通訳として正式に採用され、外交官として中国各地へ赴任しました。

昭和7年(1932)、満州国建国にともなって、新京日本帝国大使館に、昭和8年、(1933)満州国執政府「行走」(注釈2)に任命された。溥儀は流暢に清朝の宮中語をあやつる賢次郎に心をひかれ、厚い信頼を寄せていました。常にニコニコしており太陽のように明るく温かく「ミスター・サンシャイン」と呼ばれていた賢次郎でしたが、「通訳に当たる時は既に林出は無い」と言い切るように、溥儀の通訳をする時は笑顔もなく真剣そのもので、全く別人のようでした。

昭和13年(1938)3月、溥儀の反対にもかかわらず、東条英機の通告により、賢次郎は溥儀の通訳を解任され北京大使館に転勤となりました。そこでは、日本軍人の行き過ぎた行為に対して心を痛め、外務省職員に、誠心誠意中国人に接するよう忠告し、自分はいつでも辞めるつもりで辞表を懐にして職務に励みました。

その後、在職36年に及ぶ外交官生活を終わり、母校東亜同文書院の学生監に就任のため上海に赴任(昭和16年5月)しました。

昭和18年(1943)5月より宮内省式部職御用掛被仰付として天皇・皇后両陛下の通訳を承りました。激しい戦争末期の東京での単身生活でしたが精神的には生涯最高の感激に満ちていました。昭和23年(1948)10月、賢次郎より願い出た「賜暇を戴く事」が許されました。

御坊に帰ってからは、健康のため、「五こう」(1.信仰 2.品行 3.健康 4.実行 5.続行)を守り、観音経を唱え、読書写経し、来客の応対、講演等に出る他はほとんど書斎において謹厳(注釈3)な生活に明け暮れました。さらに賢次郎は、有意の人々の賛同と寄進を仰ぎ、東京高輪の泉岳寺に立派な慈航観音堂を建立しました。

昭和45年(1970)10月床に伏し、同年11月16日、89歳にて永眠。賢次郎の意志は今日もたくさんの人々に心の安らぎを伝えています。

最後に賢次郎が実母の他界前に送ったお見舞いの手紙を載せることにします。年老いた母親が読みやすいようにほとんどひらがなで、大きく書かれていたという手紙からも林出賢次郎を知ってもらいたいと思います。

十月二日

上海のけん

御母上さま、日高でおわかれしてからはやふたつきあまりになります。母上さまにはまいにちおやすみでさぞさぞおこまりのおんこととはるばるおさつしもうしてゐます。けんはあさにもばんにもひがしのそらをおがんで、おくるしみのすくないようにおいのりいたしてゐます。そしてめをつぶつて母上さまをねんずるときには、いつも母上さまのにこにこしたおかほが、めのまへにみへますからいつせん里へだたつところにゐても、けんはいつも母上さまのおそばにゐるきもちがいたします。しかしおわかれしてからはけんのてでおさすりできぬのがものたりませぬが、あい子がけんのかはりになりますからあい子の手をけんの手とおぼしめしてなになりとごようをもうしつけてくださいませ。兄上御ふうふがおちかくにおらるることゆへ母上さまにごふじゆうをかくることはけつしてないこととしんじてゐますが、なにかまたけんやあい子にさせることがありましたらなになりとあい子にもうしつけてくださいませ。

あい子からはいつもてがみがまいりまして、母上さまのおことばをそのままもうしてきてくれますので、けんは母上さまにしたしくおめにかかるようなきがいたしましてうれしうございます。

母上さまはごびようきのことはなるべくおきにやまぬようにして、なにもかもかみさまにおすがりしまたほとけさまにおまかせして、おくるしきときはおねんぶつなりかんぜおんをおとなへなさいますようおいのりいたします。けんもたへずおいのりおねんじいたしております。(中略)さようなら。

おだいじになさいませ。

(あい子とはカヨ夫人の通称)

注釈1: どんな困難にも負けない

注釈2: 清朝(しんちょう)最後の皇帝溥儀(ふぎ)の通訳

注釈3: つつしみぶかく、おちつきのあるようす

御坊市 教育委員会 教育課

〒644-8686

和歌山県御坊市薗350番地2

電話:0738-23-5525 ファックス:0738-24-0528

お問い合わせフォーム

更新日:2023年06月15日