御坊ゆかりの先人たち 吉田 八五郎

養鶏産業の先駆者

吉田 八五郎

安くて栄養満点のタマゴは、毎日の食事に必ず使われていると言ってもいいでしょう。

しかし、かつてタマゴは簡単には口にすることのできない高級品として扱われ、もみ殻をしいた紙箱に丁寧に並べられ、贈り物としてか特別な時以外には手に入らないものでした。それは、タマゴを産んでくれるニワトリの世話が大変で、たくさんのタマゴを産ませることが難しかったからです。

そのタマゴを高級品から、現代のようにどの家庭でも、いつも食べることができるようにしたのが吉田八五郎でした。

八五郎は明治43年12月19日、日高郡藤田村吉田(現御坊市藤田町吉田)に、父鶴松、母うたゑの四男として生まれました。大正15年3月、藤田尋常高等小学校を卒業後、畜産業に従事し、終戦後の昭和21年11月に採卵養鶏業を始めます。当時、郡内では最大の養鶏業で、昭和27年1月に孵化業務も開始して、社名を「吉田養鶏孵化場」と改めて以来、「ヨシダのヒヨコ」として広く知られることになります。

この頃の養鶏は「庭先養鶏家」と言われ、200羽から300羽のニワトリを飼って、日夜を問わず働き続けなければなりませんでした。収入を上げるにはニワトリの数を増やすことですが、それ以上はとても人の手がまわる状態でなく、「なんとか局面を打開したい。それには作業の省力化、機械化以外に方法はない。」と、八五郎は考えました。

それまで機械のことなどには詳しくなかった八五郎ですが、「養鶏業を盛んにしたい」との一念から、日々の仕事を通して様々な発想を展開。研究に研究を重ねて昭和33年(1958)10月、日本で最初の「手押し給餌機」を発明しました。

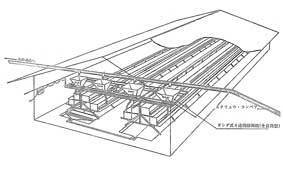

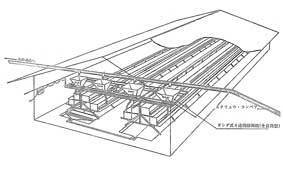

バケツに飼料を入れ、手で餌入れの樋にまいていくそれまでの作業に代わって、「手押し給餌機」は上部のタンクに飼料を入れ、ケージ上部のレールの上を走らせながらローラーの回転を利用して、パイプから一定量の飼料がニワトリの前に落ちていく仕組みで、操作は簡単で故障がなく、作業の能率は以前とは比べものにならないくらいに向上しました。

また、人力だけに頼っていた頃は、鶏舎の作りも二段式飼育がほとんどでしたが、ニワトリの数を増やすことも可能になりました。今では改良を重ね、鶏舎は八段式飼育にまでなっています。

評判を聞きつけた同業者たちは、次々と八五郎のところへ給餌機の注文に訪れました。

「わが国の養鶏産業発展のために」

八五郎の志は、広く全国の養鶏産業の繁栄を願うものとなり、より良い機器の研究・開発にたゆみない努力を続けることになりました。息子の目に映る八五郎は「厳格な人。一度、心に決めたことは必ず成し遂げようと努力を惜しまない。何日も研究に没頭し、試作を重ね、納得できるものを作り上げるまで、決してあきらめなかった。生涯、研究を続けていました。」と、その姿を語っています。

手押し給餌機に始まった養鶏の機械化は、工夫・改良を繰り返して給水から、自動給餌機、自動集卵装置、選卵機を組み合わせ、最終のパック詰めに至るまでの全自動養鶏システムを確立。現在、ヨシダエルシス(株)と社名変更した同社では、このシステムにより36,000羽のニワトリを3人で飼養、管理できるようになりました。

八五郎の研究・努力により、わが国の養鶏家は合理化と大規模経営を進め、タマゴの安定供給を実現しました。時代の移り変わりとともに貨幣価値や物価は変わってきましたが、タマゴの価格は40年近くほとんど変わりがなく、むしろ安くなっていると言えます。それが、タマゴを「物価の優等生」と言ういわれです。

八五郎の長年の努力と全自動養鶏システムの開発による養鶏産業発展の功績を称えて、昭和51年(1976)11月には黄綬褒章が、続けて平成元年(1988)4月には勲五等瑞宝章が授与されました。

不屈の精神力と実行力、また公共への奉仕を惜しまぬ人柄は人々の信望を集め、日本の養鶏産業のトップとして業界をリードしてきた八五郎は、平成13年(2001)1月31日、前立腺ガンのため90歳の生涯を閉じました。

吉田 八五郎

吉田式給餌機のシステム構造図

御坊市 教育委員会 教育課

〒644-8686

和歌山県御坊市薗350番地2

電話:0738-23-5525 ファックス:0738-24-0528

お問い合わせフォーム

更新日:2023年06月15日