○御坊市保育所条例施行規則

平成27年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市保育所条例(平成10年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 御坊市立保育所(以下「保育所」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称 | 定員 |

つばさ保育園 | 140名 |

わかば保育園 | 90名 |

しらゆり保育園 | 90名 |

(休所日)

第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる休日を除く。)

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 標準保育 午前7時30分から午後6時30分(土曜日は正午)まで

(2) 短時間保育 午前8時から午後4時(土曜日は正午)まで

(職員)

第5条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長 1名

(2) 保育士 若干名

(3) 調理師 若干名

2 前項に定めるもののほか、必要により保育所にその他の職員を置くことができる。

(園長の職務)

第6条 園長は、上司の命を受けて所務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 園長に事故あるときは、あらかじめ福祉事務所長が定める職員がその職務を代理する。

(保育の必要性に係る認定基準)

第7条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(保育の必要性の認定)

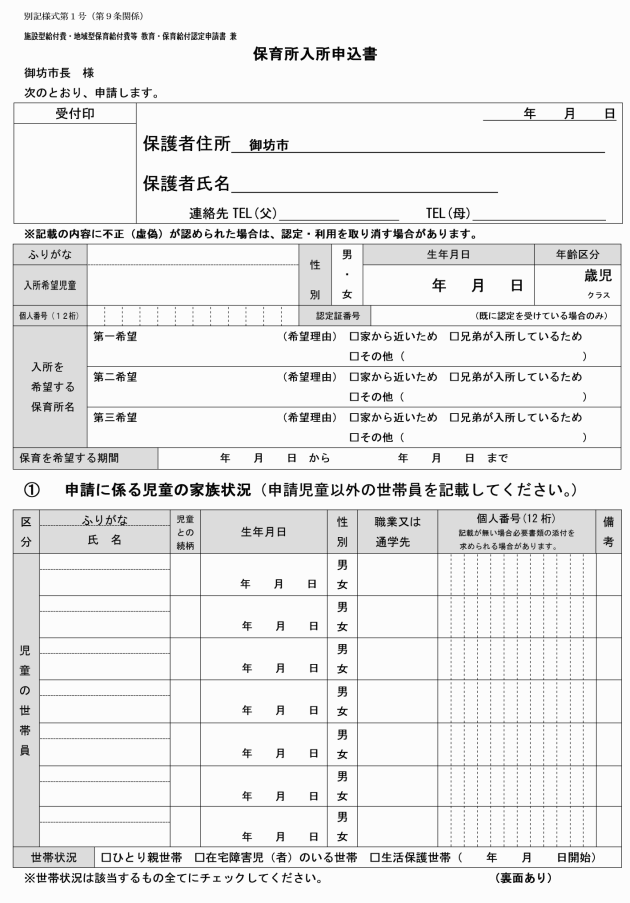

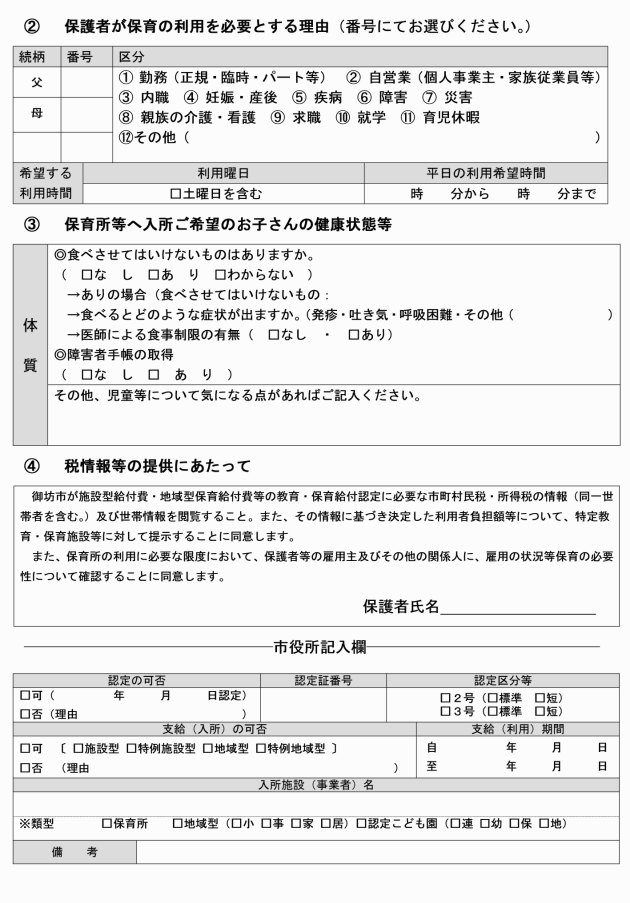

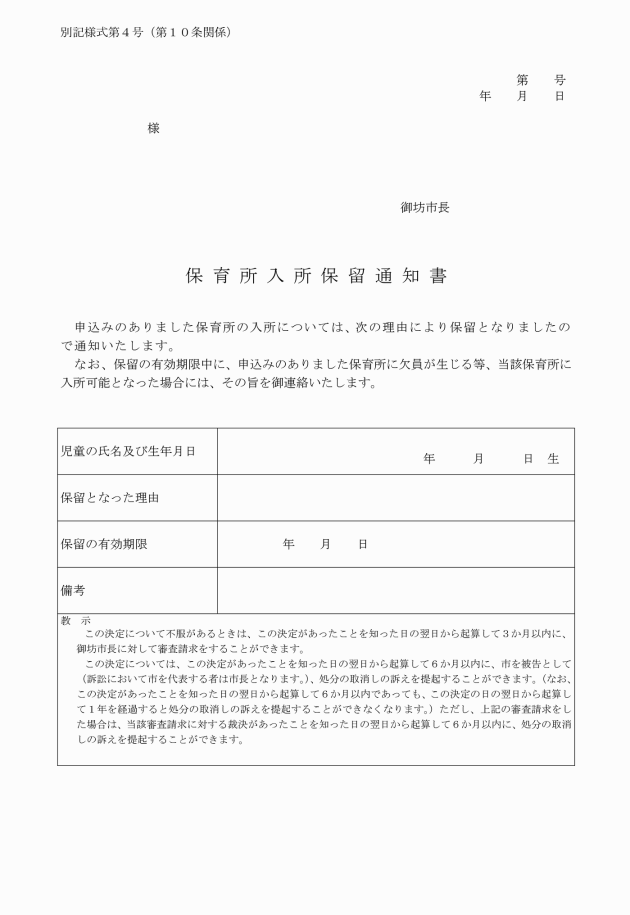

第9条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に基づき、保育所への入所を希望する小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書(別記様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出し、保育の必要性の認定を受けなければならない。

(申請内容変更の届出)

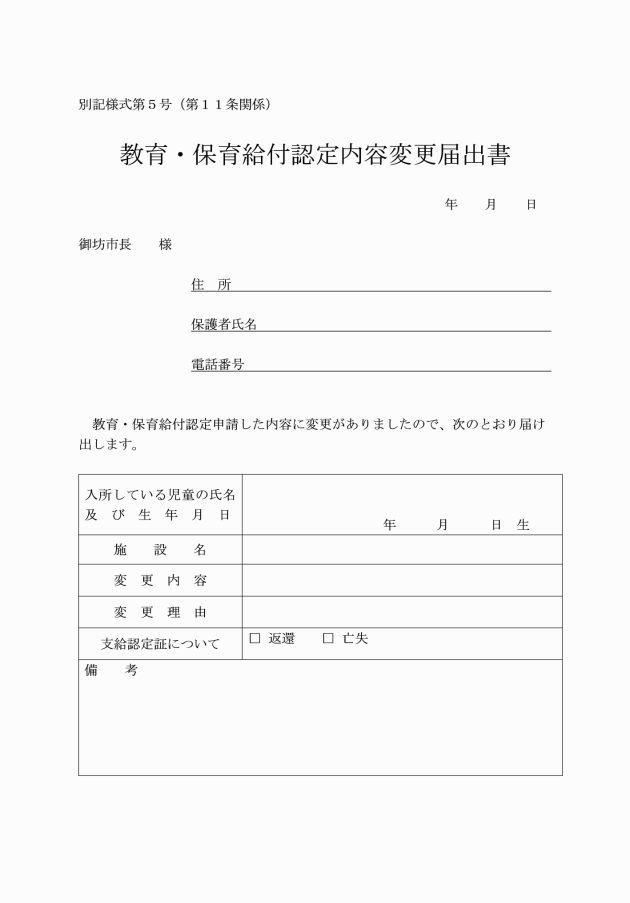

第11条 支給認定証の交付を受けた後、教育・保育給付認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、保護者は速やかに教育・保育給付認定内容変更届出書(別記様式第5号)に当該支給認定証を添えて市長に届け出なければならない。

(退所届)

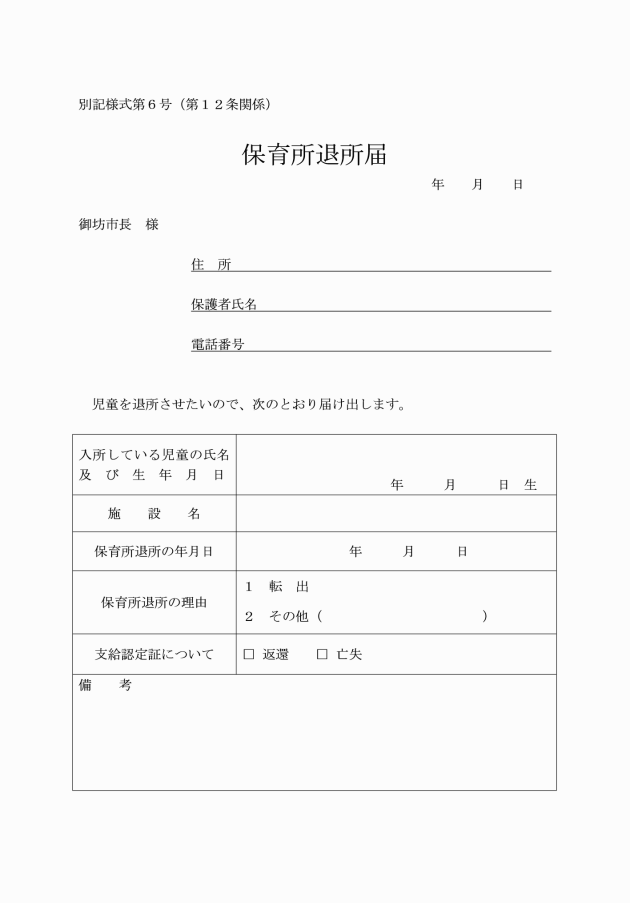

第12条 入所児童の保護者は、保育の必要性の消滅等により、当該入所児童を退所させようとするときは、保育所退所届書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の解除)

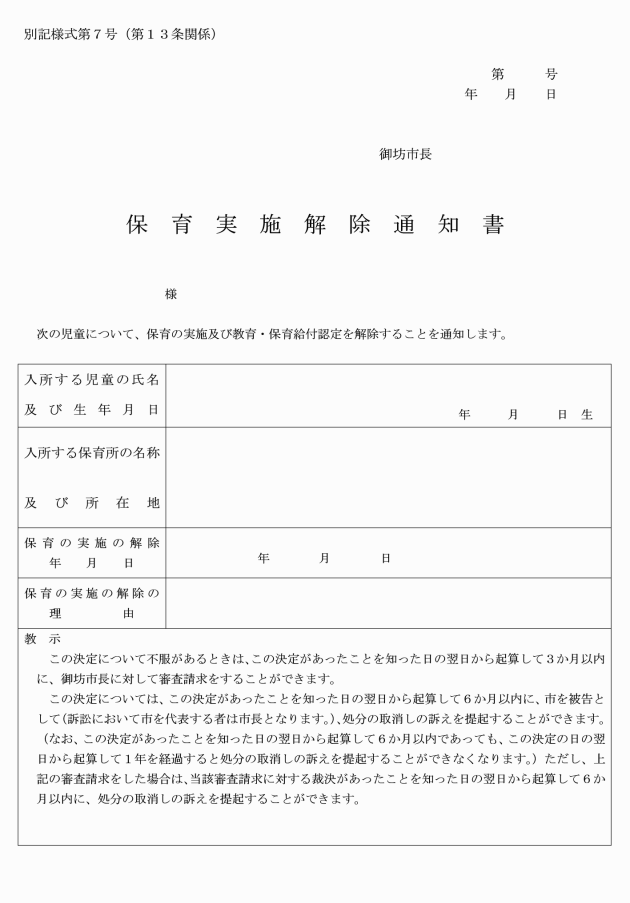

第13条 支給認定期間の終了前に入所児童の保護者が認定基準を満たさなくなった場合その他入所児童の転出、死亡等によって保育の実施を解除した場合は、当該保護者に保育実施解除通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(保育料)

第14条 保護者は、保育料を負担しなければならない。

2 保育料の月額は、別表のとおりとする。

3 保護者は、口座振替によりその月の末日までに、保育料を納付しなければならない。ただし、市長は、災害その他特別の理由があると認められるものについては、納期限を延長することができる。

4 市長は、災害その他特別の理由により保育料を納付することが困難になったと認められるものについては、その保育料を減免することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に御坊市立保育所へ入所している児童であって、御坊市保育所条例(平成10年条例第2号)第3条に定める資格を有するものは、規則第9条の認定を受けたものとみなす。

3 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項については、規則第14条を準用する。

4 御坊市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第20号)は、廃止する。

附則(平成27年12月24日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月15日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の御坊市保育所条例施行規則別表の規定は、平成28年度以降の年度分の保育料について適用し、平成27年度以前の年度分の保育料については、なお従前の例による。

附則(平成29年6月20日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の御坊市保育所条例施行規則別表の規定は、平成29年度以降の年度分の保育料について適用し、平成28年度以前の年度分の保育料については、なお従前の例による。

附則(令和元年8月30日規則第9号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の御坊市保育所条例施行規則別表の規定は、令和元年10月分以降の保育料について適用し、令和元年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。

附則(令和3年10月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第38号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

保育料基準額表

階層区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||

標準保育 | 短時間保育 | 標準保育 | 短時間保育 | |||

第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第3階層 | 市町村民税所得割の課税額 | 48,600円未満 | 13,000円 | 12,800円 | 0円 | 0円 |

第4階層 | 97,000円未満 | 21,900円 | 21,600円 | 0円 | 0円 | |

第5階層 | 169,000円未満 | 29,900円 | 29,400円 | 0円 | 0円 | |

第6階層 | 301,000円未満 | 33,600円 | 33,100円 | 0円 | 0円 | |

第7階層 | 397,000円未満 | 40,000円 | 39,400円 | 0円 | 0円 | |

第8階層 | 397,000円以上 | 52,000円 | 51,200円 | 0円 | 0円 | |

備考

1 この表第1階層における生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯とする。

2 この表第2階層における市町村民税非課税世帯とは、市町村民税所得割及び市町村民税均等割が課税されていない世帯とする。なお、市町村民税均等割のみ課税されている世帯については、第3階層に認定する。

(1) 「ひとり親世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||||

標準保育 | 短時間保育 | 標準保育 | 短時間保育 | |||||

第1子 | 第2子以降 | 第1子 | 第2子以降 | 第1子 | 第2子以降 | 第1子 | 第2子以降 | |

第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第3階層 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第4階層のうち市町村民税所得割の課税額が77,101円未満の世帯 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

(注1) 第1子とは、特定被監護者(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属であって、保護者と生計を一にしている者をいう。以下同じ。)のうち最年長の者1人をいう。以下同じ。

(注2) 第2子以降とは、特定被監護者のうち第1子以外の者をいう。以下同じ。

階層区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||||||||

標準保育 | 短時間保育 | 標準保育 | 短時間保育 | |||||||||

第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |

第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第3階層 | 13,000円 | 6,500円 | 0円 | 12,800円 | 6,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第4階層のうち市町村民税所得割の課税額が57,700円未満の世帯 | 21,900円 | 10,950円 | 0円 | 21,600円 | 10,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

(注1) 第2子とは、第2子以降のうち最年長の者1人をいう。

(注2) 第3子以降とは、特定被監護者のうち第1子及び第2子以外の者をいう。

階層区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||||||||

標準保育 | 短時間保育 | 標準保育 | 短時間保育 | |||||||||

1人目の児童 | 2人目の児童 | 3人目以降の児童 | 1人目の児童 | 2人目の児童 | 3人目以降の児童 | 1人目の児童 | 2人目の児童 | 3人目以降の児童 | 1人目の児童 | 2人目の児童 | 3人目以降の児童 | |

第4階層のうち市町村民税所得割の課税額が57,700円以上97,000円未満の世帯 | 21,900円 | 10,950円 | 0円 | 21,600円 | 10,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第5階層 | 29,900円 | 14,950円 | 0円 | 29,400円 | 14,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第6階層 | 33,600円 | 16,800円 | 0円 | 33,100円 | 16,550円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第7階層 | 40,000円 | 20,000円 | 0円 | 39,400円 | 19,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第8階層 | 52,000円 | 26,000円 | 0円 | 51,200円 | 25,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

(注1) 1人目の児童とは、備考5に掲げる施設を利用している小学校就学前子どもをいう(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)。

(注2) 2人目の児童とは、備考5に掲げる施設を利用している(注1)以外の小学校就学前子どもをいう(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)。

(注3) 3人目以降の児童とは、備考5に掲げる施設を利用している上記以外の小学校就学前子どもをいう。

6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により、里親に委託されている児童の保育料は、この表の規定にかかわらず免除とする。

7 延長保育時間は、標準保育においては、午後6時30分から午後7時までの間、短時間保育においては、午後4時から午後4時30分までの間とし、延長保育料は、無料とする。

8 第1階層又は備考4の表に掲げる階層区分に該当しない世帯の第3子以降の保育料は、この表の規定にかかわらず、市長が別に定める方法により免除とする。